Kebebasan manusia dan takdir Tuhan merupakan tema yang hangat sepanjang masa. Pada satu sisi, dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia maka ia dipandang sebagai penentu nasib bagi dirinya sendiri. Manusia bebas menentukan nasib seperti apa yang diinginkan. Manusia merdeka dalam menentukan corak takdir yang ingin ia lakoni. Dalam pandangan ini manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan atau pilihannya. Dan pada sisi lain, Tuhan Yang Maha Kuasa sangat berkuasa pada manusia sehingga tidak ada jalan lain kecuali Tuhanlah sebagai penentu nasib manusia. Manusia tak berdaya di hadapan Tuhan karena Tuhanlah yang menentukan segalanya, termasuk takdir manusia. Pandangan ini dapat melahirkan pendapat bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas takdir yang menimpanya dan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pandangan lain yang berusaha menyatukan dua kutub di atas, yaitu Tuhan telah menetapkan berbagai pilihan takdir yang mungkin dan manusialah yang memilihnya. Manusia diberi kelonggaran atas pilihan-pilihan takdir sebagai campur tangan Tuhan dan manusia bertanggung jawab atas takdir yang ia pilih tersebut.

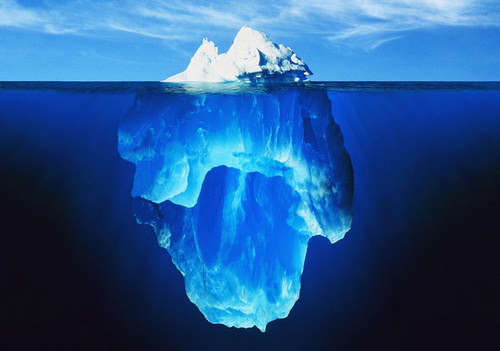

Berkaitan dengan masa depan manusia, tentu persoalan takdir ini adalah hal yang sangat serius. Pertanyaan siapa yang sebenarnya berperan besar dalam menentukan takdir harus dijawab dengan tepat dan utuh sebab ia adalah subjek utama dalam penentuan takdir. Charles F. Haanel mencoba menjawab pertanyaan ini dengan cara menyodorkan analisa keberadaan psikologi manusia. Ia membagi kondisi psikologi manusia pada dua keadaan, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar.

Menurut Haanel, proses yang terjadi pada alam sadar dan alam bawah sadar inilah yang menentukan takdir manusia. Artinya, kesadaran manusialah yang membentuk nasibnya. Pada alam sadar manusia masih memiliki pilihan-pilihan atas takdir yang ingin ia jalani, sedangkan pada alam bawah sadar pilihan tersebut sudah tidak ada lagi. Alam sadar bertanggung jawab atas pilihan-pilihan takdir, sedangkan alam bawah sadar bertanggung jawab atas perealisasian takdir tersebut.

Secara sadar atau tidak, setiap orang berekspresi atau merespon kenyataan yang ia hadapi. Ekspresi atau respon tersebut dapat berupa penerimaan atau penolakan. Hal ini bisa berarti menerima atau menolak hal-hal yang positif atau negatif. Kebiasaan menerima atau menolak, sebagai pilihan, akan merembes ke alam bawah sadar yang pada akhirnya membentuk citra diri. Seseorang yang, secara sadar atau tidak, terbiasa berekspresi atau merespon hal-hal positif akan membentuk citra diri positif. Sebaliknya, yang terbiasa dengan yang negatif akan membentuk citra diri negatif. Citra diri inilah yang dimaksud sebagai alam bawah sadar yang merupakan akumulasi berkelanjutan dari ekspresi atau respon yang terjadi pada alam sadar.

Citra diri atau alam bawah sadar ini, dengan bantuan the Low of Attraction–citra pikiran akan membentuk atau menarik realitas eksternalnya—akan membentuk kenyataan takdir. Dengan kekuatan the low of attraction, alam bawah sadar positif membentuk kenyataan takdir positif dan alam bawah sadar negatif membentuk alam bawah sadar negatif.

Dengan ungkapan yang berbeda, orang yang terbiasa secara sadar berekspresi atau merespon nuansa sukses secara kontinyu akan membentuk alam bawah sadar atau citra diri sukses yang dengan kekuatan the low of attraction akan menarik realitas sukses pada orang tersebut. Sebaliknya, orang yang terbiasa secara sadar atau tidak berekspresi atau merespon nuansa gagal secara kontinyu akan membentuk alam bawah sadar atau citra diri gagal yang dengan kekuatan the low of attraction akan menarik realitas gagal pada orang tersebut.

Dalam pandangan Haanel tersebut di atas sangat tampak bahwa manusialah pencipta takdirnya dan bertanggung jawab penuh atas takdir tersebut, sebagaimana salah satu pandangan yang diulas pada awal tulisan ini. Tuhan, pada pandangan ini, tidak memperlihatkan peran yang signifikan dalam menciptakan takdir manusia. Seolah-olah, setelah menciptakan manusia, Tuhan menjadi penonton pasif atas takdir yang dilakoni manusia.

Dalam pandang Wahdatul Wujud, tidak mengenal dikotomi dualisme wujudiah antara Tuhan dan manusia. Yang ada adalah Wujud Tunggal yaitu Allah dan manusia hanyalah semata pancaran wujud-Nya, manifestasi-Nya. Sehingga, apa pun yang terjadi, sebebas-bebasnya manusia sama sekali tidak luput dari Allah SWT. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada manusia, termasuk takdirnya, tetap dalam sentuhan Allah SWT secara langsung. Justru pada totalitas takdir tersebut Allah “bersama” manusia, sebagai bentuk kasih sayang-Nya dalam mengawal perjalanan hidup manusia. Allah menitip dan mengawal langsung proses takdir manusia dalam bentuk potensi dan aktualisasinya untuk menyempurna. Dalam sudut pandang ini, bukan lagi kategorisasi kontradiktif baik dan buruk yang digunakan, akan tetapi menggunakan sudut pandang yang lebih bijak berupa kategorisasi kontinyu, yaitu kesempurnaan dan kebelumsempurnaan.

Allah memancarkan kesadaran pada manusia, yang dengan pancaran tersebut semestinya manusia memilih untuk menapakai jalan kesempurnaan dan meninggalkan segenap peluang yang memungkinkan ia terjerumus ke dalam lorong-lorong ketaksempurnaan. Pada saat menapaki jalan kesempurnaan, “bersama” Allah bermakna Allah menyemangati manusia untuk membentuk takdir kesempurnaannya, serta pada saat menapaki jalan ketaksempurnaan, “bersama” Allah berarti Allah menyentuh manusia agar berbalik ke jalan kesempurnaan agar ia tetap pada membentu takdir kesempurnaannya. Dan semua “bersama” Allah tersebut adalah bentuk kasih sayang dan cinta-Nya secara langsung pada manusia.

Pesan Allah agar manusia senantiasa berbaik sangka merupakan perintah agar secara sadar manusia membentuk alam bawah sadar yang positif untuk menggapai takdir kesempurnaan dalam realitas hidupnya. Dan semua ini adalah pancaran cinta-Nya pada manusia agar manusia senantiasa memetik takdir baik dalam hidupnya.

Sumber gambar: https://farm6.staticflickr.com/5783/24029283516_7043f8c879.jpg

Penulis lepas, penyuka tasawuf, filsafat dan sastra, menetap di Makassar.