Kata peradaban dalam sejarah umat manusia, kerap diwarnai dengan tindak tanduk kolonialisme. Demi nama peradaban, Barat datang menganeksasi Timur, memperkenalkan cara pandangnya, dan di waktu bersamaan menancapkan pengaruh demi kejayaan negerinya.

Relasi dunia Barat dan Timur, dua spektrum dunia tidak saja berbeda tetapi saling bertolak belakang, menyebabkan bias di mana-mana, terutama bagi Barat yang memandang tanpa dasar mengenai stereotip yang ia lekatkan kepada Timur. Atas itu, kata peradaban, yang diprakarsai Barat, tidak berarti kata tanpa konotasi kolonialisme, yang sebenarnya adalah berisi siasat kebudayaan yang berkiblat di Barat. Barat selalu diandaikan segalanya: ia superior, lebih maju, rasional, dan lebih beradab, sementara Timur, negeri koloninya, senantiasa dinarasikan berdasarkan Barat melihatnya: terbelakang, tidak beradab, dekaden, dan barbarian.

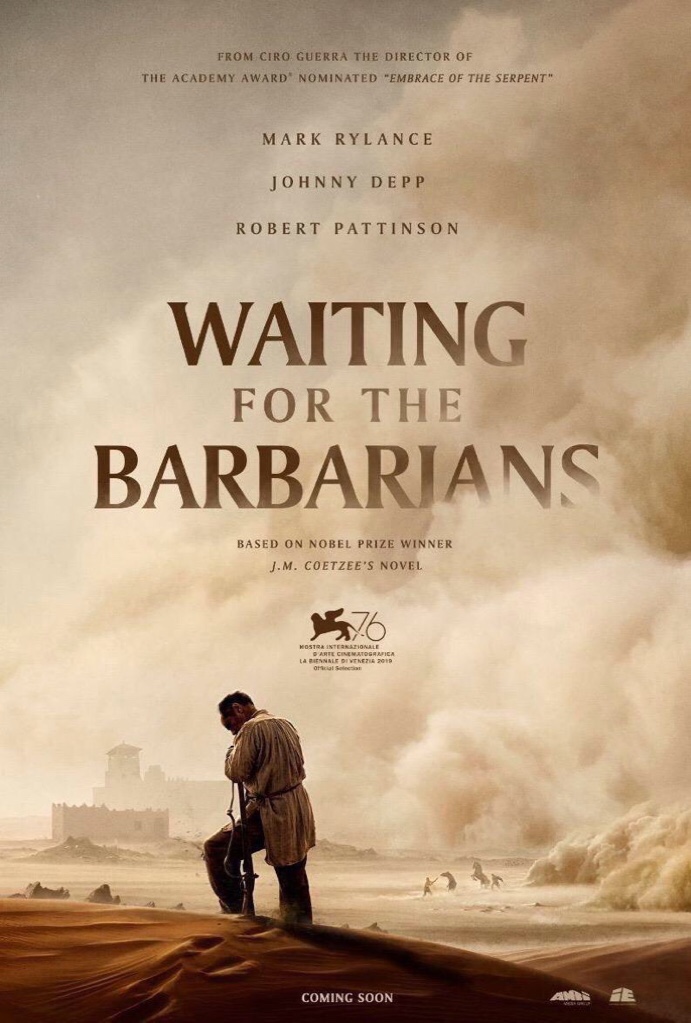

Dua variabel inilah, yakni tegangan antara Barat dan Timur, yang kental, bahkan menjadi gagasan paradigma dalam Waiting for the Barbarians (2020), film yang diisi aktor-aktor ternama semisal Mark Rylance, Johnny Deep, Robert Pattinson, dan Gana Bayarsaikhan. Di luar dari cerita dan para pemainnya, film ini layak diperhitungkan mengingat ia digarap sutradara asal Kolombia Ciro Guerra, diadaptasikan dari novel pemenang nobel sastra tahun 2003, J. M. Coetzee, dan diarahkan sinematografer berkelas macam Chris Menges yang berhasil menyabet Oscar di kategori “Best Cinematography” untuk film The Killing Fields dan The Mission.

Waiting for the Barbarians, termasuk film dengan tempo lambat dengan jalan cerita yang berisiko membuat bosan penontonnya, terutama mengenai apa alasan dan di bagian apa kelompok yang disebut barbar bakal datang. Sepanjang film ini, kita dibuat bertanya-tanya dan menantikan mengenai peristiwa paling ditunggu itu, dan nyatanya, arti dari judul film ini akan terkuak di bagian akhir ceritanya, yang merupakan penghabisan adegan sebelum kredit film ini naik tayang.

Tidak disebutkan di mana latar belakang film ini, bercerita tentang suatu benteng kota perbatasan yang dikelilingi gurun pasir mahaluas, yang menjadi bagian dari suatu imperium. Adalah seorang magistrat tua (Mark Rylance) sebagai pemimpin kota itu, yang diperlihatkan sebagai kepala kota berperangai lembut, humanis dan berbudi mulia. Di bawah kepemimpinannya kota itu menjadi medan pertemuan terbuka warga lintas etnis, egaliter, dan membuat angka kriminalitas nyaris nol. Sekalipun di balik tembok kota itu beredar kabar mengenai suatu kaum disebut barbarian, yang konon kejam dan bengis hidup di hamparan keganasan padang pasir luas, membuat Sang Magistrat tidak percaya dengan prasangka berbau kolonial ini. Sang Magistrat mengyakini, selama mereka hidup tak saling mengganggu, keamanan dan kerjasama antara mereka bukan hal utopis.

Kota tenang itu seketika mencekam pasca utusan imperium bernama Kolonel Joll (Johnny Deep) dengan kacamata unik datang menyelidiki potensi pemberontakkan suku-suku barbarian. Polisi utusan imperium ini miskin kata-kata tetapi dingin, kejam, dan tanpa ampun. Ia tanpa belas kasihan melakukan pemeriksaan dengan metode penyiksaan fisik sampai membuat tahanan mati. Berbeda dengan pandangan sang magistrat, Kolonel Joll mewakili imperium yang berpandangan bangsa apapun di luar dari peradaban mereka adalah kelompok barbarian, berbahaya dan berpotensi mengancam kedaulatan imperium. Meski hanya sebentar, kedatangan Kolonel Joll cukup signifikan menanamkan ketakutan dan kekhawatiran warga kota mengenai penduduk di luar dari peradaban mereka.

Prasangka kultural

Selama adegan film ini berputar, inti yang menggerakkan ceritanya adalah dua sudut pandang yang saling bertolak belakang antara Sang Magistrat dan Kolonel Joll. Sang Magistrat, di sela-sela waktunya, kerap mendalami benda-benda, bahasa, dan budaya masyarakat asli tempat kota itu berdiri. Ia bahkan mengoleksi manuskrip-manuskrip berkaitan dengan kebudayaan lain di luar imperium, dan berusaha terbuka dengan kebudayaan yang hidup di luar jauh perbatasan kota. Ia singkatnya, berpandangan siapa pun dan kelompok apapun, meski itu merupakan kelompok nomaden, mesti diperlakukan berdasarkan prinsip-prinsip kedamaian dan kemanusiaan.

Sementara Kolonel Joll adalah simbol bangsa penjajah, yang dingin, kaku, dan militeristik. Ia tidak segan-segan melakukan berbagai cara demi membenarkan cara pandang kulturalnya yang penuh prasangka negatif. Atas dasar superioritas itulah, bahkan, ia mesti menggunakan pendekatan kekerasan saat mengintrogasi penduduk nomaden yang ia katakan barbar.

Perbedaan pandangan ini, oleh sutradara Ciro Guerra dibuat bernama kontemplatif tanpa menyuguhkan secara langsung kekerasan baik dari Kolonel Joll, atau suku barbarian, yang dipersangkakan bengis dan tanpa perasaan. Di titik ini, prasangka yang mewakili pandangan Kolonel Joll, dibiarkan tanpa dasar acuan dan fakta empiris berupa benar salahnya pandangan kebudayaan yang dinyatakan barbarian. Lama kelamaan, tanpa sekalipun ada bukti mengenai apa yang disangkakan Joll, membuat cara pandang ini layak dipertanyakan.

Dengan cara itu, meskipun bertempo lambat, di waktu inilah penikmat film ini diberikan peluang untuk merefleksikan siapa sebenarnya yang bertindak barbar, Joll bersama pasukannya–yang suka menganiaya tahanan dan menangkap suku barbar, atau suku-suku yang dipersangkakan sepihak oleh peradaban yang diwakilkan melalui film ini.

Tidak dinampakkannya secara langsung kekerasan, semisal model penyiksaan dilakukan Kolonel Joll, dapat dianggap cara Ciro Guerra memainkan peran imajinatif penonton merekontruksi sendiri bagaimana kekejaman Joll saat melakukan interogasi demi mencari kesaksian perencanaan pemberontakkan suku barbarian, yang sebenarnya hanya rumor imperium belaka.

Kenyataan sehari-hari

Amin Maalouf, sastrawan Lebanon mengatakan, ketimpangan dan ketidakadilan atas nama budaya, yang menyebabkan kolonialisme Barat atas Timur, disebabkan karena hanya soal identitas belaka. Agama, ras, dan suku adalah identitas semata, yang bagi Maalouf tidak dipahami dengan baik sehingga karena itu masih sering membuat orang menumpahkan darah hanya demi pengakuan.

Identitas adalah identik bagi dirinya sendiri sehingga tidak ada satupun menyerupai dirinya. Meskipun ada namanya atas nama keluarga, klan, suku, budaya, agama, dan nasionalisme tertentu, tetap saja itu tidak menghapus keragaman identitas yang hidup bersama-sama.

Identitas tiap individu, dan juga nama yang lebih luas dari itu, dalam kenyataannya dibentuk dari ramuan berbagai unsur. Dengan kata lain, catatan resmi berupa kartu tanda penduduk, tidaklah cukup untuk ”mendefinisikan” suatu identitas dikarenakan keterikatannya yang kompleks kepada ikatan-ikatan tradisi, keluarga, cara pandang politik, komunitas religius, profesi, atau ke dalam suatu institusi tertentu.

Itu artinya, di dalam dunia harian, identitas lebih masuk akal diterima sebagai alih-alih pemberian genetik, melainkan merupakan lebih sebagai hasil kreasi relasi sosio-kebudayaan. Dengan cara ini, identitas justru merupakan pakem-pakem yang dinamis dan mudah berubah ketimbang mengyakininya sebagai ikhwal yang ajeg dan final.

Barat dan Timur, atau Utara dan Selatan, dua nama dua identitas sampai hari ini masih mewarnai percaturan global. Persaingan budaya, ekonomi, dan politik, adalah medan-medan dua identitas ini bertempur dan saling merebut pengaruh dan nama. Tidak jarang, atas nama peradaban masing-masing, peperangan di antaranya tidak bisa dielakkan.

Mungkin karena itu, tidak sekalipun dalam Waiting for the Barbarians menyebut nama bangsa, tempat, waktu, dan lokasi kota dan imperium Sang Magistrat dan Kolonel Joll berasal. Ini bisa diartikan lebih jauh, kolonialisme bisa berasal dari mana saja dan siapa saja selama ia mengagungkan membabi buta itu yang namanya identitas. Sekelabat memang sering ditampilkan atribut-atribut identitas berupa bendera, logo kerajaan, seragam militer, dan arsitektur kota dalam film ini, tetapi tetap saja itu dibiarkan anonim tanpa mencantol identitas dari mana-mana. Identitas, dalam film ini memang nyaris tidak ada, yang bisa berarti seperti dinyatakan di atas.

Syahdan, adegan paling ditunggu dan mengundang tanya ada di bagian akhir, saat dari benteng kota nampak di kejauhan abu pasir naik ke udara seperti sedang terjadi badai, yang sebenarnya itu akibat deru ratusan atau ribuan kaki-kaki kuda pasukan suku ”barbarian”, saat datang menyerbu kota akibat ulah Kolonel Joll. Kota sudah amburadul dan kosong ditinggal Kolonel Joll dan pasukannya setelah dipukul mundur, dan tinggallah Sang Magistrat bersama penduduknya seorang diri menunggu kedatangan serbuan pasukan yang mirip pasukan Jengis Khan itu.

Sumber gambar: Youtube